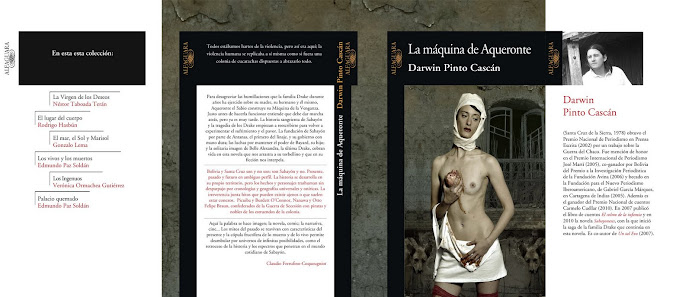

Un caserón martirizado por el poder de sus ocupantes y los gemidos de un fantasma que se muere por decir su verdad, suben el telón de una novela que vuela y se posa por las calles de un país gobernado por personajes de la vida real. Esta vez, Darwin Pinto Cascán, con esos sus dedos de cronista universal, narra un remolino de historias que dan rienda suelta a las locuras patentadas por la dinastía de los Drake en un pueblo en el que por más que el lector se niegue, se topará con seres inmortales que hacen de Bolivia un país literario.

A Sabayoneses la he leído en varios ambientes. Lo hice sentado frente a una computadora, metido en una habitación atacada por mosquitos y por cuyas rendijas de sus puertas ingresaba toda la bullaranga de vecinos amantes del jolgorio. A pesar de ello, las bribonadas encabezadas por el viejo coronel Bayard me tapaban los oídos y me mentían a lo Benigni que la vida es bella y que vale la pena leerla. Después del punto final vino una nostalgia primaveral y supe que Pinto Cascán había expulsado de las profundidades de su carne una obra superior a los best seller que se estrenan y se venden como pan caliente en las librerías del viejo mundo. Lo digo por que los sigo, los leo.

Es por eso que decidí volver a leer su obra, pero esta vez intenté hacerlo por las costuras, para descifrar los enigmas con los que, quizá él no lo sabe, logra convertirse en un mago que va sacando de sus páginas ferrocarriles que son capaces de transportar en sus vagones al mar azul que perdimos en los campos de batalla, o un barco que avanza como un animal cansado cargando en una caja de madera un río con sus riberas, con sus delfines y sus caimanes, con sus culebras y sus pescadores; regalos estos con los que Dionisio Drake, (otro de los personajes) intentará ganarse el amor de Margarita de Anjou, su francesita que descansa en el reino de los muertos desde hace 200 años. También leí a Sabayoneses en papel, mientras iba en una camioneta por el asfalto de una carretera sin curvas, armado con mi libreta y grabadora de cazador de noticias. Ahí vino otra señal. El fotógrafo Clovis de la Jaille, que en sus tiempos de juventud había leído a los autores del Boom Latinoamericano; a los clásicos rusos, a los poetas malditos, a los de la generación perdida, a Erich Von Däniken y a Julio Verne, después de comerse una docena de páginas, dijo desde el asiento trasero del motorizado, con esa su sinceridad de hombre honrado:

- Mierda, esto está bueno. Parece que lo escribió un autor del extranjero.

A Clovis le conté que Sabayoneses era sólo un gajo de una novela que Darwin Pinto Cascán tiene guardada en los sótanos de su animal literario. Le dije que es sólo el fragmento de una obra que viene trabajando desde hace doce años, cuando empezaba a calentar sus manos con las que también se ganaba la vida en alguna guerra de baja de intensidad, adonde acudía con sus credenciales de periodista que no soporta reportear las historias desde el purgatorio de un escritorio.

Pinto Cascán, el cronista aquel que se atrevió a poner palabritas y palabrotas en sus reportajes cuando en las salas de redacciones todavía armaban quilombo si alguien intentaba desmitificar a las fuentes oficiales; bendecido con el sentido del humor y también golpeado por su explosión hormonal que pone a prueba a su tribu de amistades, materializa esta novela que es, por extensión, un libro que narra poéticamente todas las bestialidades, travesuras y autodestrucciones que se consumaron en las alcobas del poder y que ahora saltan a la luz, bajo el riesgo de encender el pudor de quienes tengan el gusto de leerlo.

Roberto Navia Gabriel

Santa Cruz, 18 de marzo de 2010